2024年8月13日、僕は18きっぷを手に、東北の列車を乗り回していた。そして、その途中に台風に出会ってしまった。1日目は盛岡を目指したかったが、東北本線が仙台以降使えないということになり、仙山線から奥羽本線経由で秋田を目指す。結局鶴岡止まりで次の日も頑張って進んで、やっとこさ昼過ぎに青森県に突入。碇ヶ関駅で降りて、そこから徒歩30分。途中マムシの怪しげなお店などを横目に、丘陵地帯も登ったり降りたりしながら、古懸山不動院國上寺にたどり着いた。1日半かけての長旅の末、古懸獅子舞(古懸獅子踊)を受け継ぐ地域にたどり着いたのだ。

台風の日に獅子舞はやるのか?

前日にお寺に電話しておいたら、「14時ごろに来たら獅子舞が確実に見られるよ」とのこと。しかし時間になってもお墓まいりの人しか来ない。1時間待っても来ないのでさすがに不安になってきて、住職の人も来ないので、どうしようもなくお寺近くの石垣に腰掛けていた。今日は台風の日だ、雨脚は強くなるばかりである。一度だけ「獅子舞」という文字が書かれたTシャツを着た人が通りかかり、「もしや?」と思ったが、墓参りを終えて帰って行ってしまった。「うーん...」と絶望的になっていると、軽トラが一台入ってきた。その人も「獅子舞」の文字が書かれたTシャツを着ていて、トラックの荷台に乗せてあるコーンを取り出し、そこに何やら紙を張り出した。「村獅子舞 16時 集会所」の文字!ここの地域にとっては「古懸獅子舞」というよりは、「村獅子舞」の方が話が通じるようである。「今日獅子舞やるんですか?」と聞いてみると、「今日は雨だからお寺ではできないけれど、集会所でやることにした」と教えてくれた。

さてあと1時間ある、どうしよう。お寺の横にある神社の鳥居の奉納者を調べてみると、「製炭組合」と彫られており、名前がずらりと並んでいたのが印象的だった。ここら一帯は炭焼き職人の村だったのかもしれない。ブラブラと村を歩いていると、集落の家々がとても印象的だ。途轍もなく大きな屋根はおそらく昔茅葺き屋根の家だった証拠であるし、窓が飾られてて非常におしゃれな感じの家が多い。二重扉の玄関も多く、寒さや雪を逃す雪国ならではの工夫だろう。また途中、白くて逞しい犬が軽トラの荷台に2匹乗せられていて好奇心満々な表情で、歩いているこちらの方を見てきた時のことがとても印象深い。また畑の方を眺めると、作物はやはり津軽の国らしく、りんごや桃、そしてラフランス(?)のような果実が多い。青々とした緑の中に埋もれる家もたくさん見られた。

美しい田んぼをひと回りして、そして、集会所についた。25分くらい前に着いたが、数人すでに観客の村人が演舞の開始を待っていた。どうやら観客は村人だけらしい。外からはなかなか見に来る人はいないらしく、僕は完全にアウェーのまま、集会所の中に入る。当然、知り合いはいない。そこで「写真撮ってもいいですか?」と会話に困るような投げかけを担い手にしてみたら「写真撮りたいってことじゃろ?」と聞き返されたものの、自分のコミュ力の足りなさを実感しつつも、これで良かったんだと思う。何も喋らない他人がそこにいると怖がられるから、とりあえず何か喋っておくというのは、取材者としての処世術である。

古懸獅子舞、迫力のある五本山

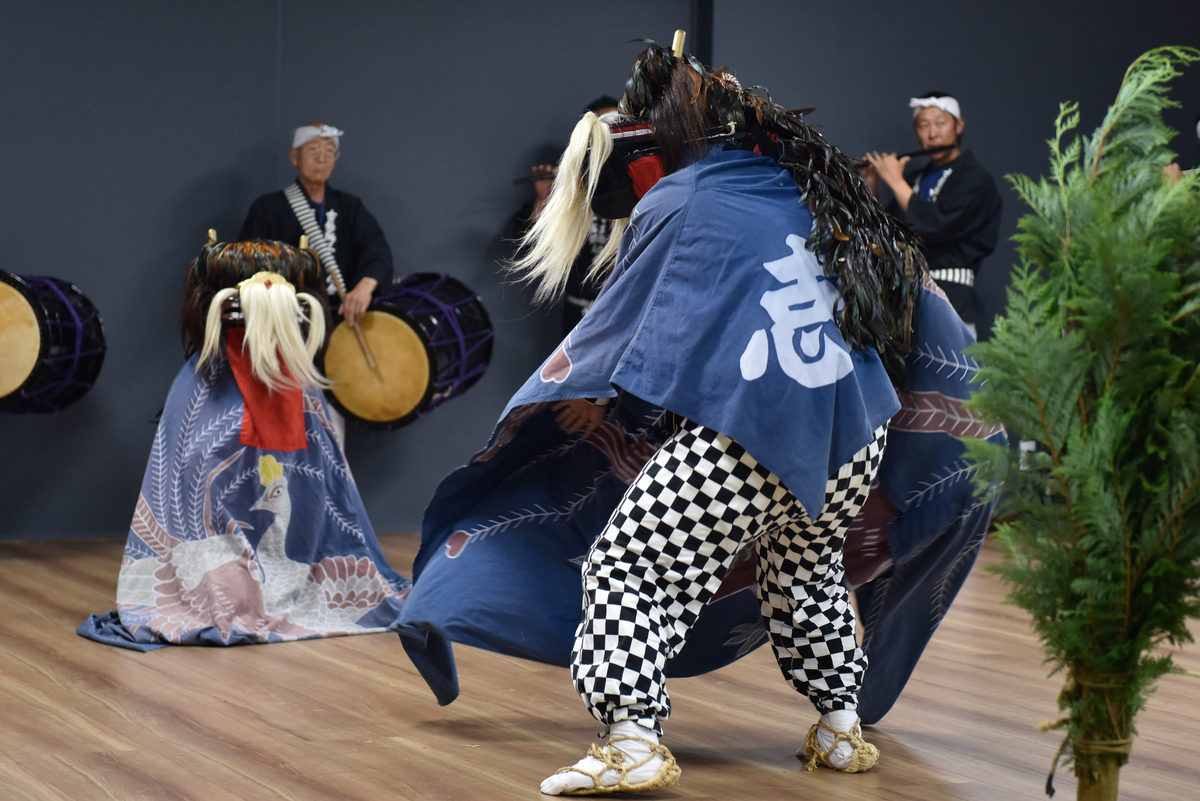

さて、演舞は16時に山掛け踊りのみが行われた。古懸獅子舞のみが5本山(5本の樹木を立ててそれをしめ縄でつなぎそこで獅子が演舞する形態)を継承しているらしく、これを継承している獅子舞は津軽地方72の獅子舞・獅子踊の中で(日本全国でも)唯一だ。樹木の山が立てられ通常は1本山か3本山だが、ここだけは5本山。それを大きな誇りとしているように思われた。集会所の中央には5本の木が立てられ、それが床を傷つけないように下にマットが敷かれていた。これは急な室内演舞に対応するための間に合わせだったのだろう。全体的に新品ピカピカな空間に伝統的な獅子舞という不釣り合わせの組み合わせになっているようにも思えたが、これがいつもおそらく練習をしている場所であるからどこかリアルでもある。

山かけ踊り(山ほめ踊り)が行われた。橋を渡った獅子たちが新天地として広大な山を発見する場面では、敵の捜索や麓から山の奥まで1本1本の木を念入りに調べて、安住の地を探す。古懸の獅子舞は獅子頭が熊獅子である一方、踊りの所作は鹿獅子に類しており、普通の熊獅子よりは軽快である。このように動物の舞いという毛色が一見強そうだが、この物語は古懸一帯の森を切り開き開拓してそこを住処と定めた祖先を表現しているとしか思えない。獣と人間は一体であるという意識を強く感じる獅子舞である。演舞の構成は男獅子2頭、女獅子1頭、可笑子(おかしこ)1人、笛・太鼓・手擦金・ササラが数名の構成である。途中から演舞は激しさを増して、熊獅子が五本山にかかった縄を解き、それを豪快にも引っ張る所作も見られた。深山に分け入っていく。その感覚は苦労の連続だったことだろう。本当に見応えがある演舞だった。こんな歴史的な舞いなのに、ピカピカの新しい集会所で拝見するというのはどこかもったいなく思えた。もっとロケーションとして良い場所があったろうに。台風が来たから室内でという判断だったろうが、次に見るならお寺の境内が良い。

演舞終了後に、「僕は獅子舞研究をしています」という前提を伝えたうえで、古懸獅子舞の由来について聞いてみた。そしたら、近くにいた担い手が「それなら今車で資料をとってくるよ」とわざわざ資料を取りに行ってくれた。それから5分ほど経って戻ってきて、昔碇ヶ関村役場が調査した貴重な資料『碇ヶ関村古懸獅子踊の沿革』を見せてくれた。いつの資料かもよくわからないが、「これは文献に載っているものではないので、図書館で探しても見られない」とのこと。非常に貴重な内部の調査資料のようだ。

そこにはこのようなことが書かれていた。鎌倉時代、萩中納言行国公によって作らられ、陸奥国司芦名左衛門尉によって伝えられたものを古懸不動尊で継承されてきた。古懸不動尊はもともと唐宗・円智上人によって阿闍羅山に建てられたが、北条時頼(1227年~1263年)がそれを古懸に移し、それから間も無く火床三昧(かしょうさんまい)という火渡りの儀や、獅子を奉納したという。つまりその頃には古懸獅子舞が舞われ始めていたようである。

さて、充実の演舞ののち、集会所の前でトラックに荷積みされていた多くの樹木の余りを見かけた。これは5本山に使われた木材だろう。そのトラックの運転手の担い手が、「どこからきたんだ?」と話しかけてくれて、「こっちの地域に知り合いがいて...千葉県からきました」と咄嗟に言ってしまった。そうそう、これはおきまりの文句で、知り合いがいないのに、「知り合いがいます」と言ってしまう。これによって相手の警戒心が解けるようである。それから続けて「山に深く入り込んでいくときの舞がかっこよかったです」って話したら、笑って喜んでくれて会話が弾んだ。そして「この樹木は、さわらというんだよ。山から採ってきてるんだ」と教えてくれた。集会所の周囲には広大な森が広がっていて、人間よりも圧倒的に存在感が強い。この地で古懸の獅子舞は受け継がれているのだ。

青森県の獅子舞の全体性、古懸獅子舞の位置付け

古懸獅子舞をもっと調べてみたくなった。そこで、電車で弘前市立図書館に向かった。おそらくここら辺の図書館では最も大きいだろう。僕はこの図書館で古懸獅子舞が青森県で最も古い獅子舞のひとつであることを知ることになる。

事前知識として、青森県内の獅子舞は4分類でき、それは獅子踊り・獅子舞の呼び方と、鹿系(角が長い)と熊系(角が短い)の違いで4分類できる。古懸獅子舞の場合は、踊りと舞いの2つの呼び方をすることが特殊だ。熊のデザインと鹿の舞いを持つからハイブリッドなのだろう。一般的には熊系の方が山間部、鹿系の方が平野部や海岸部に広がっていると考えられる。

獅子頭は一般的に黒色が多く、古懸獅子舞も黒色である。しかし、その他の例外もある。赤い獅子頭について、松下清子著『津軽の獅子舞・獅子踊』(2000年, 北方新社)に非常に示唆の飛んだ内容が書かれていたので引用したい。「朱色や弁柄色は、いわゆる赤色のことで、前者はあざやかな黄みの赤、後者は暗い黄みの赤である。特に朱漆塗りは黒漆塗りとともに日本では縄文の時代からその品々が発見されており、古くから使用されている色である。赤は明(アケ)を語源とし、黒(クロ・暗)と相対する色であり、また動きのある色として青に対するものである。また、中世の染色の「赤色(あかいろ)」は、黄色に赤みの加わった一種の暗調を帯びた色で、禁色(きんじき)のひとつとして臣下は使用できなかった色であるが、特に芸能者では自由に使用できた。「怨敵悪魔を降ろす」色とも云われる。津軽の獅子頭の赤のものは、中世以降の芸能的意味合いを持ちながら悪魔払いの役割も果たしていたもので、日本海海上交通盛んであった15世紀後半あたりに浄土真宗の布教とともに加賀文化の一つとしてもたらされたものと考えられるのである」と書かれている。このことを知って非常にびっくりして声が出そうになった。なるほど、赤という色は浄土真宗の色であり、加賀地方からの伝播もあったようで、よく加賀地方に出かける身としては非常に興味深いお話だったわけである。

それにしても青森県の獅子舞の担い手は非常に高齢化が進んでおり、平均年齢が60代となっていて、これは全国的に獅子舞が盛んな富山県、石川県、香川県などが若年層によって支えられていることと比較して非常に対象的であると思った。しかし青森県の場合は県の無形民俗文化財に指定されているものが多いため、県からの資金的な補助や活躍の場の拡充政策(民俗芸能大会の開催など)からして、伝承のための布石がしっかりと敷かれているような気もする。

また青森県の獅子舞の始まりとして、原型は三匹獅子舞でも鹿踊でもなく、おそらく熊野修験に由来する神楽系の権現舞に始まる。鎌倉時代以降これらが広まって、そこから二次的に江戸時代以降に現在につながる一人立ちの三匹獅子舞のような形態が広がっていったと推測される。こう考えると、古懸獅子舞は青森県の獅子舞の初期段階で始まったものであり、古い神楽系の舞い方すらも古層に存在する獅子舞なのである。

3分のみ拝見できた上十川獅子踊り

古懸獅子舞の夜は、大館に泊まった。次の日8月15日の朝は非常に早かった。朝5時に起きて支度をして、大館駅から張り切って電車に乗った。と思ったら反対方向だった!弘前行きに乗りたかったのに、秋田行きに乗ってしまった。慌てて発車前に降りたら、乗りたかった電車が行った後だった。「ああ、なんてことをしてしまったんだ」。これでは今日訪れる予定だった三つ目内獅子踊りが見れないではないか。

そこで昨日、電話でヒアリングしていた黒石市の上十川獅子踊りを見にいくことにした。実際に電車1時間半と徒歩40分かけて向かった。しかし、聴いてたはずの留岡屯所には人影なし。ここら辺は消防署のことを「屯所」と言うが、これは昔の名残なのだろうか。それにしても、誰も来そうにない。9時をすぎても来ないので道を歩いているお婆さんに聞いてみると、なんと「尾崎町の方にいるよ」とのこと。「電話の前日確認も当てにならなかったか」。怒ってもしょうがないのだが、これだけ汗水垂らしてお金と時間をかけてきているのに報われないこともあるものだ。猛スピードで尾崎町まで走ってなんとか、獅子踊りを見られたが、最後の3分だけだった。ああ、もっと見たかった。あまりにも汗をかいてビショビショだったので担い手にインタビューするのも憚られて、結局隠れるようにその場を後にして50分歩いて黒石駅に戻った。

上十川獅子踊りを3分だけ拝見して思ったのは、獅子の角が長いのでこれは熊ではなく鹿であるということ。音頭という演目を拝見したのだが、軽快なステップは鹿であることを再確認させられた。途中から始まった歌を聴いていると、どことなく岩手県南部の太鼓系鹿踊で聴いたことのあるドス黒い奥深い声ともいうべきか。聴いた感覚が似ていた気がする。中央には背の高い笹が1本立てられていた。演舞が終わると長老の担い手が「今日はありがとうございました。中学生の子が獅子に入ってくれました」と紹介していた。後継者不足だから子どもにも積極的に担い手になってほしいようだった。さて、一瞬の獅子踊見学だったが、こういう日もあるだろう。電車と徒歩移動よりは圧倒的にレンタカー移動の方が良いと痛感した日となった。

さて、上十川獅子踊りの訪問ののち、午後に向けて八戸市へと移動した。さて古懸獅子舞と上十川獅子踊りは、互いに接点を持ちながらも少し異なる演舞形態(ビジュアルが熊と鹿、所作は鹿で共通)だったように思う。少しでも比較できてよかった。

参考文献

松下清子著『津軽の獅子舞・獅子踊』(2000年, 北方新社)